O céu não pode esperar

Reformulação do programa espacial busca criar ritmo vigoroso de lançamento de satélites .

Reformulação do programa espacial busca criar ritmo vigoroso de lançamento de satélites .

Fabrício Marques .

A reestruturação do programa espacial brasileiro entrou na agenda do país. A configuração atual do programa, em que a Agência Espacial Brasileira (AEB), com sede em Brasília, coordena estratégias e repassa verbas para as vertentes civil e militar do programa, vai sofrer um redesenho – e a hipótese mais provável é a fusão da AEB com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de São José dos Campos, ou pelo menos com parte de sua estrutura. A constatação de que a AEB se converteu numa instância de caráter burocrático, desprovida de bons quadros técnicos e com pouca ascendência sobre as prioridades dos órgãos que coordena, dá impulso à proposta de mudança, que, no entanto, ostenta ambições muito mais amplas. Entre elas destacam-se o aumento do volume de recursos do programa, fortes investimentos na renovação de recursos humanos, um calendário de lançamentos vigoroso, capaz de colocar no espaço, se possível com foguetes nacionais, uma coleção de satélites talhados para cumprir missões de interesse da sociedade, do governo e da comunidade científica, e um efetivo envolvimento da indústria brasileira na busca de soluções inovadoras e no fornecimento de sistemas. “Se hoje lançamos um satélite a cada quatro anos, queremos passar a lançar entre um e dois por ano, pois a sociedade precisa disso”, diz Marco Antonio Raupp, presidente da AEB, que coordena as discussões e deverá apresentar uma proposta neste mês. “O essencial é que a sociedade consiga vislumbrar as utilidades do programa em vários setores, do controle ambiental à segurança pública. Assim é mais fácil brigar por financiamento.”

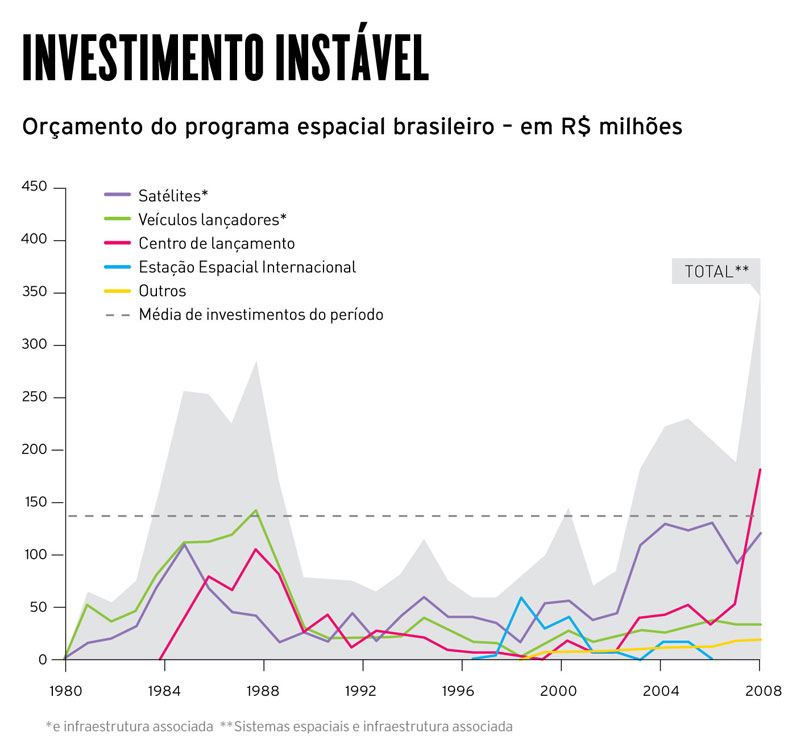

Uma das metas é duplicar o orçamento do programa, que foi de R$ 326 milhões em 2010. A necessidade é de pelo menos R$ 500 milhões anuais em investimentos no programa de satélites do Inpe, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e de R$ 200 milhões no desenvolvimento de foguetes pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), ligado à pasta da Defesa. O diretor-geral do Inpe, Gilberto Câmara, lembra que a cifra é modesta quando comparada ao investimento de países do bloco dos Brics. “Para competir com o programa da Índia, deveríamos multiplicar nosso orçamento por cinco e, no caso da China, por sete. Nosso programa não tem finalidades bélicas, como o da Índia, nem é instrumento de afirmação nacional, como na China, mas dobrar o volume de recursos é essencial para fornecer serviços de que o país necessita”, afirma.

O freio de arrumação busca ampliar a escala do programa. O Inpe, que ao longo de sua história conseguiu fabricar e levar ao espaço cinco satélites, tem uma série de projetos em desenvolvimento, alguns com parceria internacional, e quer lançar 14 satélites até 2020. O primeiro deles é o Cbers-3, satélite de monitoramento terrestre resultante de uma parceria com a China que já dura 23 anos. Uma de suas câmeras fará imagens da Amazônia a cada cinco dias, com uma resolução de cerca de 70 metros, em vez dos 260 metros da câmera do antecessor Cbers-2B, que parou de funcionar em maio de 2010. O Cbers-3 deve ir ao espaço em 2012, depois de amargar um atraso de cinco anos devido a restrições dos Estados Unidos ao fornecimento de componentes eletrônicos. Outros dois satélites da família estão previstos no acordo com a China. Além deles, o Inpe desenvolve a Plataforma Multimissão, talhada para levar ao espaço cargas de vários tipos com até 500 quilos (kg). Satélites de pequeno porte propõem-se a monitorar as queimadas na Amazônia (Amazônia-1 e 2) e os oceanos (Sabiá-1 e 2, em parceria com a Argentina) e cumprir missões científicas, como estudar o espectro do solo e da vegetação (Flora Hiperespectral), a emissão de raios X (Lattes-1), o clima espacial (CLE-1) e a astrofísica (AST-1 e 2).

No campo do desenvolvimento de veículos lançadores, a cargo do DCTA, também há vários projetos em curso. A explosão, em agosto de 2003, do Veículo Lançador de Satélites (VLS-1), na base de Alcântara, que matou 21 engenheiros e técnicos, evidenciou as dificuldades do Brasil de dominar a tecnologia de utilização de combustíveis sólidos. O VLS ainda está nos planos do DCTA, mas há outros foguetes em estudo, com tecnologia mais simplificada, e o Inpe conta com eles para levar seus satélites de menor porte ao espaço. É o caso do Veículo Lançador de Microssatélites (VLM-1), capaz de levar satélites com até 100 kg de peso, como o de clima espacial CLE-1. Também está em desenvolvimento o VLS Alfa, versão do VLS-1, com três estágios e emprego de propulsor líquido, em substituição aos propulsores sólidos do terceiro e quarto estágios. A ambição do DCTA é desenvolver uma nova família de foguetes, capaz de colocar em órbita, até 2022, satélites do porte do Satélite Geoestacionário Brasileiro (SGB), de quatro toneladas, que irá interligar os sistemas de defesa em todo o território brasileiro. Em um artigo publicado neste ano, o coronel Avandelino Santana Junior, chefe da Divisão de Propulsão do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), disse que um dos pressupostos para o programa é a cooperação entre o Brasil e um país com competência na área espacial, especialmente no desenvolvimento da tecnologia de propulsão líquida.

A expansão do terceiro pilar do programa, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, depende de outras variáveis. Criada em 1983, é a base que se encontra mais próxima da linha do equador, o que lhe permite aproveitar ao máximo a rotação da Terra para impulsionar os foguetes com economia de combustível e custos menores (13% a 31% de vantagem em relação a Cabo Canaveral, dos Estados Unidos). Na prática, vem sendo subutilizada. Para resolver o problema, é preciso, em primeiro lugar, remover um obstáculo diplomático que veda o lançamento de foguetes norte-americanos. O Brasil assinou com os Estados Unidos, em 2000, um Acordo sobre Salvaguardas Tecnológicas estabelecendo regras para o lançamento de foguetes. O Congresso brasileiro negou-se a ratificar o acordo, com a alegação de que algumas cláusulas feriam a soberania nacional, e o resultado disso é que o país responsável por 80% do mercado dos lançamentos não utiliza Alcântara. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, que se opôs ao acordo de salvaguarda quando era parlamentar, já anunciou a disposição de patrocinar um entendimento. “Estamos em novo momento da relação bilateral”, afirmou Mercadante, na posse de Raupp como presidente da AEB, em março.

Para utilizar mais Alcântara, o Brasil celebrou um acordo com a Ucrânia para concluir o desenvolvimento de um foguete ucraniano, o Cyclone-4, capaz de colocar em órbita geoestacionária cargas de até duas toneladas a partir da base maranhense. O foguete é fruto da adaptação de um míssil soviético, mas é preciso investir R$ 1 bilhão no projeto. O acordo levou à criação de uma empresa binacional, a Alcântara Cyclone 4 – com a qual os dois países partilhariam os dividendos da utilização da base. O programa vive um impasse. O Brasil já repassou R$ 218 milhões, mas a Ucrânia tem dificuldades em cumprir sua parte e investiu R$ 98 milhões. O primeiro voo de qualificação do Cyclone-4, previsto inicialmente para 2010, agora está programado para 2013.

Na comparação com países emergentes, o programa espacial brasileiro vem perdendo importância. Quando celebrou o acordo com a China, em 1988, o Brasil tinha um cacife alto em matéria de desenvolvimento tecnológico de satélites. “Hoje a assimetria entre os dois países ampliou-se muito, mas o governo chinês continua vendo com interesse a parceria com o Brasil”, diz Ricardo Cartaxo, coordenador do programa Cbers. Os atrasos no programa espacial brasileiro contrariam os chineses, que, neste ano, deverão decidir se querem manter a parceria após o lançamento do Cbers-3 e 4. Segundo um relatório da Futron Corporation, dos Estados Unidos, o Brasil ocupa a última colocação entre 10 países analisados pelo Índice de Competitividade Espacial, que avalia três dimensões principais: programas governamentais, capital humano e participação da indústria. “A busca de autonomia, tanto no domínio de tecnologias críticas quanto no acesso ao espaço ou no uso de serviços e aplicações espaciais, não foi alcançada, gerando até hoje dependência dos operadores e fornecedores internacionais”, observou o senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que, no ano passado, como deputado federal, coordenou um amplo estudo sobre a política espacial na Câmara Federal.

A Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), iniciada em 1979, estabelecia como meta a construção de dois satélites de coleta de dados e dois de observação da Terra a serem lançados do Brasil em foguetes nacionais. Na prática houve três tentativas de lançamento do VLS, que culminaram com a tragédia de 2003, dois satélites de coleta de dados (SCD) foram lançados por foguetes estrangeiros e três satélites de observação desenvolvidos e lançados em cooperação com a China (Cbers), além da cooperação com a Ucrânia para lançamento de foguetes a partir de Alcântara. Afora os atrasos, o programa perdeu a articulação inicial. Hoje o projeto do VLS não comporta a nova geração de satélites baseados na Plataforma Multimissão, desenvolvidos pelo Inpe. Os foguetes Cyclone-4 poderiam dar conta da tarefa, mas não se prestariam a levar grandes satélites de países desenvolvidos, que em geral pesam mais de duas toneladas. “Fazer satélites é mais fácil do que fazer foguetes”, lembra Luiz Gylvan Meira Filho, presidente da AEB entre 1994 e 2001. “A intenção dos formuladores da MECB era a melhor possível e a missão serviu, na época, para dar uma dimensão ambiciosa ao programa espacial brasileiro. Mas foi um erro tratar a estratégia como missão, que precisa ser cumprida para então dar origem a uma missão nova”, afirma. Outro equívoco, segundo Gylvan, foi tentar desenvolver lançadores sem parceiros internacionais no governo militar. Isso levou o programa a um isolamento do qual não se recuperou.

Se é certo que o programa espacial brasileiro enfrenta atrasos crônicos e dificuldades em dominar tecnologias críticas, há que reconhecer que gerou frutos importantes. Ele permitiu a nacionalização de materiais para a fabricação de propelentes de ligas metálicas e materiais cerâmicos. O Brasil ganhou competência internacional em processamento de imagens de satélites e o Inpe tornou-se referência em serviços na área de meteorologia, no monitoramento de queimadas na Amazônia e na pesquisa em mudanças climáticas – assim como seu Laboratório de Integração e Testes (LIT) é reconhecidamente um dos mais bem equipados do mundo para desenvolvimento de satélites. A decisão de distribuir gratuitamente imagens feitas pelos três satélites Cbers causou impacto nesse mercado. Até mesmo os norte-americanos resolveram tornar acessíveis as imagens do Landsat.

Gilberto Câmara ressalta que o Inpe desempenha um papel fundamental de apoio ao que chama de economia do conhecimento da natureza. “O Brasil é o líder mundial no desenvolvimento sustentável. Reduzimos o desmatamento na Amazônia. Temos o melhor sistema de monitoramento ambiental por satélites do mundo. Temos o maior percentual em relação à matriz energética de fontes renováveis. A visão que o Inpe defende para o programa espacial civil é que a tecnologia deve ser um valor de agregação à economia do conhecimento da natureza. E já estamos praticando essa visão”, diz Câmara. “Apoiamos a agricultura, a manutenção dos ecossistemas, os estudos de mudanças climáticas, a previsão de tempo e desastres naturais, a gestão das megacidades.”

Há consenso de que a limitação de recursos responde por boa parte dos percalços do programa – a crise dos anos 1980 e a hiperinflação dos 1990 tornaram instável o aporte de dinheiro e comprometeram a evolução da pesquisa. “A construção de satélites, de foguetes e de infraestrutura terrestre apresenta complexidade e riscos tecnológicos, alto custo e ciclos de desenvolvimento longos, em geral entre quatro e oito anos”, escreveu Himilcon de Castro Carvalho, gerente executivo do Programa Nacional de Atividades Espaciais (Pnae), da AEB, em artigo publicado num dossiê sobre o programa espacial feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. “A gestão dos projetos e das atividades espaciais torna-se refém da incerteza, em longo prazo, do suporte financeiro necessário à execução das tarefas e dos contratos envolvidos, o que acaba gerando constantes soluções de continuidade e ações desgastantes de replanejamento.”

Após a tragédia do VLS em 2003, o governo federal determinou um aumento nos investimentos do programa, com previsão de gastos de R$ 5,5 bilhões entre 2005 e 2014. Embora o volume de recursos tenha de fato aumentado entre 2004 e 2009, investiu-se neste período apenas um terço do prometido. Há várias propostas para evitar que o programa espacial volte a claudicar com orçamento baixo e instável. Um deles é o vigente na França, em que o Estado celebra um acordo de seis anos com o Centro Nacional de Estudos Espaciais (Cnes) assumindo o compromisso de que o orçamento de um ano seja, no mínimo, igual ao do ano anterior. Ou o caso do Reino Unido, em que o orçamento da Agência Espacial Britânica é formado por contribuições diretas de órgãos usuários de produtos espaciais, como o Departamento de Transportes e a Agência de Meteorologia.

A ampliação do programa espacial também implica criar competência na indústria nacional, tornando-a parceira no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias. Isso teve início, de forma incipiente, com os cinco satélites lançados pelo Inpe. Empresas, em especial na região de São José dos Campos, começaram a se especializar como fornecedoras. Mas a quantidade de contratos foi insuficiente para dar consistência a essa base nascente. Para desenvolver o sistema inercial de navegação do satélite Amazônia-1 foi preciso contratar em 2008 uma empresa argentina, a Invap. O Inpe chegou a fazer oito licitações junto à indústria nacional, em vão.

O engenheiro Cesar Ghizoni, diretor-presidente da Equatorial Sistemas, empresa criada para desenvolver sistemas para os satélites Cbers, propõe que a estratégia para criar um parque de empresas seja mais ambiciosa do que se vislumbra atualmente. Ele cita o exemplo das necessidades da Estratégia Nacional de Defesa, que requerem o desenvolvimento de satélites capazes de produzir imagens de alta resolução para controle de fronteiras, e que não estão contempladas pelo esforço atual. “O projeto Cbers utiliza tecnologia da década de 1980. Já a Plataforma Multimissão é um projeto da década de 1990. As especificações, em especial as dos equipamentos do subsistema de controle de órbita e altitude, não são adequadas para missões de observação com alta resolução”, diz. Em proposta apresentada ao Ministério da Defesa e à AEB, a Equatorial sugeriu trazer do exterior uma plataforma de satélites de última geração para ser montada no Brasil e, gradualmente, desenvolver fornecedores locais das partes constituintes. A empresa, ele diz, está pronta a participar desse esforço. “Com o trabalho que tivemos no Cbers foi possível sobreviver, mas a indústria precisa de uma escala muito maior”, afirma.

A reformulação do programa ressuscita ideias antigas – a necessidade de formar recursos humanos e desenvolver tecnologia autônoma já constava nas estratégias do governo Jânio Quadros, que criou em 1961 a Comissão Nacional de Atividades Espaciais (Cobae), em São José dos Campos. Mas busca tirar lições dos êxitos e fracassos do programa. A ideia de investir em missões talhadas para necessidades específicas é reflexo do sucesso do Cbers. O Brasil segue interessado em desenvolver satélites e lançadores, mas tais objetivos não estão mais atrelados, como ocorria na Missão Espacial Completa. “Temos que fortalecer todos os braços do programa e garantir que tenham governança”, diz Marco Antonio Raupp.

Outras lições haviam sido aprendidas anteriormente. A criação da AEB, em 1994, buscou dar um caráter civil ao programa espacial e exorcizar as desconfianças sobre suas intenções bélicas, que causaram entraves à cooperação internacional. A montagem da agência coincidiu com a adesão do Brasil, em 1995, a um regime que limita o desenvolvimento de foguetes a dimensões não compatíveis com seu uso como arma de destruição em massa. “A AEB foi criada para acabar com a desconfiança internacional com o Brasil e, nesse aspecto, foi bem-sucedida. Se teve dificuldades para atrair bons quadros técnicos, foi um problema estrutural da capital federal, não da ideia original”, diz Luiz Gylvan Meira Filho.

Fonte: Pesquisa FAPESP / NOTIMP